Returning Customer

I am a returning customer

Register Account

If you already have an account with us, please login at the login form.

Your Account Has Been Created!

Congratulations! Your new account has been successfully created!

You can now take advantage of member privileges to enhance your online shopping experience with us.

If you have ANY questions about the operation of this online shop, please e-mail the store owner.

A confirmation has been sent to the provided e-mail address. If you have not received it within the hour, please contact us.

Account Logout

You have been logged off your account. It is now safe to leave the computer.

Your shopping cart has been saved, the items inside it will be restored whenever you log back into your account.

Lebak Bulus, 10 April 1993. Sedari siang saya bersama dua kawan sudah tiba di kawasan Selatan Jakarta situ. Ketika itu, kami bertiga masih usia bocah yang baru saja masuk bangku SMA. Dua hari sebelumnya kami nekat memutuskan bolos sekolah, lalu naik kereta api paling murah dari Malang menuju Jakarta. Dengan bekal seadanya. Tanpa kenal siapa-siapa. Hanya demi menonton langsung penampilan pahlawan – kalau terlalu syirik untuk dibilang “tuhan” – yang telah kami puja sejak pertama kali mendengarkan “Seek and Destroy”.

Ya, ini semua awalnya demi Metallica. Kami tidak punya alasan mau berkeliaran ke mana lagi selain menonton penampilan band idola meski harus menemuh jarak 900 kilometer. Persis menuruti tajuk tur Metallica kala itu: Wherever I May Roam Tour.

Beberapa menit setelah kami sampai di Lebak Bulus, semuanya tiba-tiba menjadi ambyar. segerombolan massa mulai merangsek dan memaksa masuk ke area stadion. Polisi dan aparat keamanan mulai memasang barikade. Semua penonton diperiksa dengan wajah galak dan gestur intimidatif. Plus ancaman dan hardikan bagi mereka yang membangkang.

Sorenya, truk dan panser polisi berdatangan menambah pasukan keamanan, dengan dibantu para personel ABRI. Kali ini dengan pentungan, tongkat rotan dan senjata lengkap. Mulai muncul percik-percik kericuhan di beberapa sudut. Lemparan batu dan aneka benda melintas cepat di atas kepala kami. Aparat mulai mengejar dan menggebuk siapa pun yang ada di dekat mereka.

Situasi makin tak terkendali. Sudah tidak jelas lagi siapa musuh siapa kawan. Tidak lama kemudian mulai muncul asap yang membumbung ke angkasa. Selentingan terdengar info ada beberapa kendaraan yang dibakar dan gedung-gedung dilempari kacanya oleh massa. Kelak nantinya disertai dengan kabar penjarahan massal di sana-sini. Kerusuhan ini meluas hingga radius dua kilometer, sampai ke Pondok Indah. Fight fire with fire!

Kami bertiga sempat terpojok dan ikut berlarian menyelamatkan diri. Bersembunyi di sudut toko tanaman hias. Di antara pot-pot yang hancur dan barang dagangan yang berserakan. Entah dapat petunjuk atau ilham dari mana, tiba-tiba kami menemukan lorong kecil menuju ke dalam area stadion Lebak Bulus. Kami menerobos masuk lewat situ. Singkat kata, kami akhirnya bisa lolos dari aneka kericuhan dan berhasil masuk ke area stadion Lebak Bulus.

Ketika kami masuk ke dalam stadion, Rotor sebagai band pembuka sudah memulai aksinya. Kami masih berada jauh di area tribun belakang. Mencoba bergerak maju mencari posisi yang ideal. Tetap saja sulit mendapatkan sudut pandang yang pas, apalagi dengan postur kecil ukuran bocah ceking kayak kami bertiga.

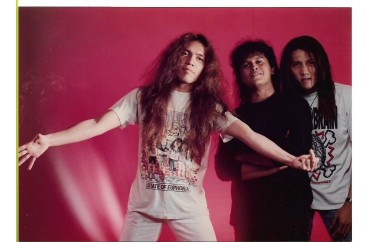

Saya hanya kebagian separuh set konser Rotor malam itu. Tidak lebih dari tiga lagu terakhir. Sejujurnya saya sudah tidak ingat lagi seperti apa Irfan Sembiring, Juda, Jodie dan Revee beraksi malam itu. Untung saja sekarang ada YouTube. Kita jadi bisa mengulang memori kolektif lewat footage yang beredar di sana. Bahkan ada rekaman video suasana backstage dan soundcheck di kanal YouTube Rotor Indonesia.

Hanya itu saja satu-satunya pengalaman saya menonton langsung konser Rotor. Untuk pertama kali sekaligus yang terakhir. Di antara momen historik yang bertabur batu dan pentungan. Kobaran api dan kepulan asap. Penjarahan dan amuk massa. Sebelum kemudian dicatat sebagai kerusuhan terbesar dalam sejarah pertunjukan musik di tanah air. Di Lebak Bulus, 1993.

Saya pertama kali kenal nama Rotor itu dari Radio Senaputra di Malang, sekitar tahun 1992. Dalam sebuah program yang dipandu oleh Ovan Tobing itu seringkali memutarkan “Behind The 8th Ball”, “Peluit Phobia”, sampai “Gatholoco”. Kala itu stasiun radio yang punya program musik cadas – seperti Mustang (Jakarta), GMR (Bandung), atau Rajawali (Surabaya) – biasanya sering dapat materi demo atau advanced album yang belum diedarkan di pasaran. Cuma itu satu-satunya cara mendengarkan promo lagu baru di zaman pra internet. Ya, masih sepenting itu peran radio swasta untuk mengenalkan band dan karyanya.

Pertama kali mendengarkan lagu Rotor di radio, tentu ada perasaan girang dan bangga. Saya bersama teman setongkrongan belum pernah mendengarkan komposisi sekeras ini sebelumnya dari katalog musik nasional. Untuk hal ini kami pakai parameter paling bodoh, naif dan asal-asalan saja: Siapa yang paling kencang dan ngebut musiknya, pasti segera kami sukai. Sesimpel itu.

Kala itu memang ada satu generasi yang sedang tergila-gila pada musik thrash metal. Anak muda miskin referensi yang mulai bosan pada utopia rock dan heavy metal yang genit serta glamor berbungkus rockstar attitude. Bocah-bocah ini lalu menemukan thrash metal yang lebih relevan dan masuk akal. Pesona musik keras yang dibarengi muatan sosial-politis yang kritis, sekaligus masih memiliki unsur fun dan bersenang-senang. Dalam kondisi bangsa (dan dunia) kala itu, mungkin musik seperti thrash metal yang mereka butuhkan.

Mereka mengonsumsi thrash metal dalam segala formatnya. Baik yang datang dari pesisir Bay Area (The Big4 plus Exodus dan Death Angel) maupun yang dikirim dari daratan Jerman (lewat trisula Kreator-Sodom-Destruction). Lalu ikut dibakar oleh panggung Sepultura ’92 sampai Metallica ’93. Meski sebenarnya gelombang thrash metal ini agak terlambat menyapu Indonesia jika merujuk pada era Reign In Blood atau Master of Puppets mulai membakar semesta.

Rotor muncul di masa itu. Pada zaman thrash metal sedang jaya-jayanya di Indonesia. Momentumnya sangat tepat meski terasa terlalu singkat. Terlambat sedikit saja mungkin sudah tertutup oleh invasi rock alternatif/grunge yang makin membesar serta babak baru scene underground yang dirintis oleh generasi muda di bawah mereka.

Menurut catatan produksinya, Behind The 8Th Ball memang dirilis tahun 1992. Namun kayaknya album itu baru diedarkan luas tepat setelah Rotor membuka konser Metallica. Saya masih ingat sekali, beberapa hari setelah Lebak Bulus 1993 sempat jalan-jalan ke kawasan Blok M. Lantas iseng masuk ke sebuah toko kaset dan menemukan kaset Behind The 8th Ball bertengger di bagian rak New Release. Tanpa berpikir sama sekali, langsung saya samber dan bawa ke meja kasir dengan mahar Rp 4.500.

Konon keputusan menunda peredaran Behind The 8Th Ball itu adalah bagian dari strategi promosi label rekaman AIRO untuk mendongkrak nama Rotor dan albumnya. Mereka perlu momen yang tepat untuk menarik perhatian media dan pasar. Keretanya adalah menjadi pembuka konser Metallica terlebih dahulu. Langkah yang cerdik dan masuk akal. Di luar konsekuensi besar akibat kerusuhan di Lebak Bulus yang tidak pernah terprediksi oleh siapapun.

Pada sepotong ulasan di buku This Album Could Be Your Life: 50 Album Musik Terbaik Indonesia 1955-2015 saya sempat memberi kesaksian: “Sampai hari ini, Behind The 8th Ball masih tetap berada di baris depan jika kita musti membicarakan album thrash metal yang esensial di Indonesia. Saya masih ingat, album ini menyeruak di tengah gejolak kawula metalhead yang ketika itu tergila-gila akan musik thrash metal dari barat. Tiba-tiba saja, Behind The 8th Ball terselip di rak musik kategori pop/rock Indonesia pada hampir semua toko kaset di penjuru tanah air. Tidak ada album sekeras ini sebelumnya di industri rekaman tanah air.”

Saya tidak sedang membual ketika menulis paragraf itu. Soal euforia thrash metal sudah saya paparkan di atas tadi. Itu bisa dikonfirmasi pada orang-orang yang pernah bergegas membeli album Arise dan Coma of Souls pas baru beredar di toko kaset terdekat. Pada remaja berseragam yang ngotot latihan mengkover “Troops of Doom” atau “Whiplash” di studio musik sepulang sekolah. Juga pada mereka yang merasa wajib menonton konser Sepultura ’92 di Jakarta maupun Surabaya.

Behind The 8th Ball memang muncul sendirian dan seperti tidak punya teman satu rak yang sealiran. Ketika itu Suckerhead belum merilis apapun. Debut album Red Spider, Jet Liar, atau Rudal ternyata tidak sekencang Rotor meski nama-nama itu konon katanya suka mengkover lagu-lagu thrash metal mancanegara. Power Metal dan Kaisar juga tidak bisa diharapkan untuk memacu kecepatannya melebihi tempo musik ala Judas Priest dan Iron Maiden. Pahlawan lokal kami lainnya, Roxx, tentu saja keren tapi cuma mentok di frekuensi yang sama dengan Metallica dan Anthrax.

Kami hanya butuh musik yang lebih keras, itu saja. Satu-satunya band yang kami anggap masih layak menyandang status “thrasher” kala itu mungkin hanya Valhalla dari Medan, pas menemukan satu lagunya “Seruan Setan” di kompilasi 10 Finalis Festival Rock Se-Indonesia Ke-6 (1991). Itu pun belum terlalu mengerikan.

Hadirnya Behind The 8th Ball juga memberi suntikan “nasionalisme” yang lebih berkesan daripada berita kemenangan atlet nasional dalam pertandingan olahraga melawan negara tetangga. Begini ceritanya, sebelum tahu Rotor, kami sempat dibuat kaget sekaligus iri pada Malaysia yang sudah punya pionir thrash metal bernama Cromok dengan albumnya yang lumayan kencang, Image of Purity (1991). Kasetnya yang versi rilisan VSP maupun bootleg bahkan sempat beredar dari tangan ke tangan di komunitas. Namun semenjak ada Behind The 8th Ball, dengan mutu musik yang lebih baik, kami mulai membusungkan dada dan bisa sedikit sombong di hadapan sang jiran. Sorry, we’re thrasher than thou!

Selepas Lebak Bulus 1993, awan hitam masih menggantung di langit-langit kota Jakarta. Segala izin pertunjukan musik keras dan konser band asing terpaksa dibekukan oleh pemerintah. Rotor tidak sempat tur ke berbagai kota layaknya band yang baru merilis album. Saya bahkan sedikit sekali menemukan catatan konser Rotor di luar Jabodetabek.

Memang menurut kenalan saya di Jakarta, Rotor sendiri sebenarnya termasuk band yang jarang manggung bahkan untuk di kotanya sendiri. Maklum, band itu baru berumur tiga tahun. Apalagi setelah kasus Lebak Bulus 1993, nama Rotor konon ikut dicekal dan mungkin “ditakuti” oleh para promotor. Lagipula, Irfan Sembiring dkk sudah memutuskan untuk hijrah melanjutkan karir musiknya ke tanah suci thrash metal di Amerika Serikat. And the rest is history.

Sampai hari ini saya merasa belum perlu mengubah statemen bahwa Behind The 8th Ball tetap berada di baris terdepan jika kita musti membicarakan album thrash metal yang paling penting di Indonesia. Keputusan Rotor yang ngotot memainkan musik ekstrim di dalam industri itu paling tidak sudah membuka jalan bagi generasi-generasi berikutnya. Sebut saja Betrayer, Tengkorak, Sic Mynded, dan segerbong nama di kompilasi Metalik Klinik.

Hingga sekarang pun thrash metal masih memiliki habitatnya sendiri. Tampak cukup sehat dan enerjik. Biasanya mengenakan kaos band berbalut vest penuh emblem, celana jins, sneaker, serta topi jaring dengan lidah terangkat. Tapi kalau kita masih butuh aksi Rotor sekali lagi, Irfan Sembiring tempo hari sudah sempat menantang balik: “Oke boleh saja, asal panggilkan Slayer ke sini!”

Ugh. Seharusnya tidak ada yang keberatan dengan syarat seperti itu.

Malang, 11 September 2020